2022/4月のブログは潜っているポイントごとにまとめてみました。

そんなにたくさん潜っているわけではないので、

こんなことできるんだけれどね。

今日の記事は沖縄恩納村前兼久漁港から出港したボートダイブのログです。

前兼久漁港から出港するときは、真栄田岬周辺をボートで潜るのが常です。

真栄田岬

と、いうことで最初は4月の真栄田岬のダイブログです。

4/10

フタイロコバンハゼだろうと思って撮影していたら、ラインが多いことが後からわかって、

図鑑で調べたらタスジコバンハゼだった件。

タスジコバンハゼ

コバンハゼの仲間は「撮りやすい個体がいたら撮る」という撮影スタイルが一番だと思う。

撮りやすい条件というのはいろいろあると思う。

- そのサンゴの隙間は広くて、空間が多いサンゴかチェック

- 隙間が狭くて、空間の狭いサンゴの中を移動されると目で追えませんのですっぱり諦める ⇒ 時間の無駄です

- 少し観察して、そのハゼの行動を見守りましょう

- 見やすい場所に何度も立ち寄るようであればOK

- すぐにサンゴの隙間の奥に隠れてしまうようならすっぱり諦める ⇒ 時間の無駄です

- 撮影してみてストロボが届かない場合 ⇒ カメラの角度を少し変えるだけでストロボ光が届くことがあるのでいろいろ試してみる

バサラカクレエビ

ウミシダに住んでいるエビはきれいな色のエビが多く、

住処としているウミシダもカラフルなので撮影するととても楽しいです。

でも、これまた撮影は難しいです。

1人で撮影するときに気を付けるべきことは

エビを探すときにできるだけウミシダを触らない

ということです。

よくある失敗

エビが動くだけでも撮影が難しいのに、その住処であるウミシダまでもが動いてしまうと、もうゆっくり撮るのは不可能

でも、ウミシダを触らないとその中にいるエビなんて探せないじゃん

そうだよ。触らないで探すいい方法があるの?

ありません。ウミシダを触らないとエビが探せないようなら、そのウミシダはスルーです

スルーしたら、ウミシダに住んでる生き物探せないじゃん

たくさんウミシダを覗いていけば、ウミシダに触らなくてもエビを見つけられることがあります。

私が紹介するのはそーいうエビです。

ウミシダを触りまくって、エビを探し出したところでそのウミシダはもう一つの場所に留まってはくれません。

腕は動かすし、歩くし、泳ぐし。結局、お客さんにいい写真を撮ってもらうことなんて無理です。

なので、ぱっと見てエビが目に入ってこないなら、もうそのウミシダはスルー。

エビがわかりやすい場所にいた場合だけ、お客さんに紹介しています。

そんなの誰でもできるじゃん!!!

そう思う? まだまだケツアオですな、アスカさん

例えば、下の写真のバサラカクレエビ。

お客さんが撮影している間、この撮影しやすいポジションにエビを留めておくことはそんなに簡単だろうか?

誰にでもできることだろうか?

どうやれば、ここに留めておける?

なんの道具もなしに手でやろうとするダイバーがいますが、それは絶対にダメです。

ウミシダは手やグローブにくっついてしまいます。

ウミシダにダメージを与えずに生き物を意のままに操るには道具が必要です。

お勧めは竹串です。

- 長いのでウミシダにからまない

- ウミシダは手袋や軍手にくっついてしまうけれど、竹串にはそんなにくっつかない

- 水中ライトにヘアゴムでくくりつければ携帯も簡単、邪魔にもならない

- もし水中で紛失しても海の中で朽ちるだけでゴミにならない

- 料金が安いので簡単に入手可能

通販よりもお近くのダイソーに行って、買ってくるのが一番お得です。

竹串を使うことによって逃げようとする生き物をウミシダに触ることなく操れることができます。

長い支持棒などを使用されている方もおられますが、お安いものをご希望の場合は竹串に勝るものはないでしょう。

竹串はウミウシ探しにとっても完璧なアイテムとなります。

4月はノコギリウミヤッコによく会いました。

4/14

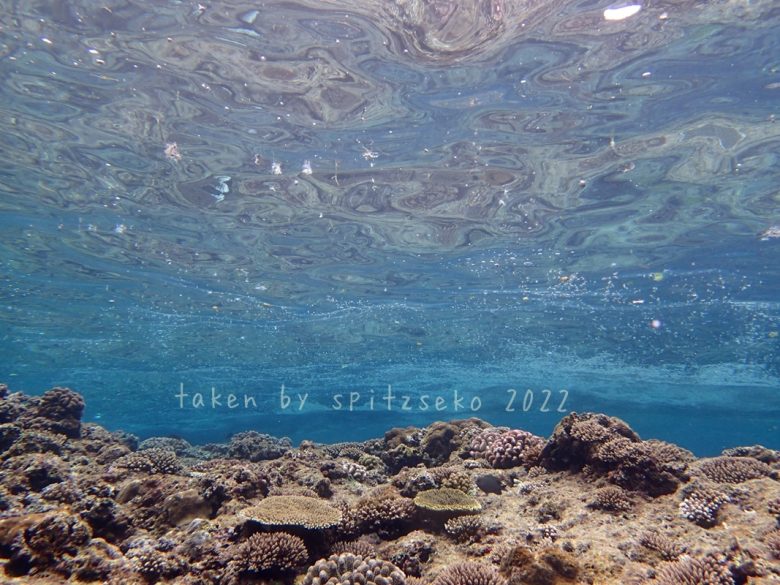

南東の風が吹く午前中に真栄田岬にボートで行ってきました。

水面には軽石が浮かんでいました。

エントリーして水面を下から見ると、

軽石がたくさん流れていました。

場所に寄ってはかたまっていたりしていました。

沖合を軽石の群れが流れていきます。

浅場でウミウシを探してきました。

センテンイロウミウシはスルーすることが多いですが、

アジサイイロウミウシは紹介する。

差別ではなくて、レア度の差かな………。

センテンイロウミウシよりもアジサイイロウミウシの方がレア度が高いので、つい紹介しちゃうってだけの話しです。

センテンイロウミウシはお客さん自身でも見つけられる程たくさんいるウミウシですからね。

かわいいサイズのトウモンウミコチョウが出現し、

見つけられると嬉しいアカテンミノウミウシに遭遇。

やったね。

体が短くなっちゃってるのかな………。

シロミノウミウシもいました。

そしてこの日も出会うノコギリウミヤッコ。

お客様が見つけたユリタツノコ。

感謝。

ウミウシとユリタツノコに刺さって撮影してたら、

ボートダイブの潜水時間はあっという間に終わってしまうのだ。

4/23

今日も順調にカメラが少しずつ水没しています。

なので、2本目に使う頃にはハウジング内が曇ってしまう。

曇ったハウジングで撮れる範囲で撮ってきた生物たち。

ハナムスメウミウシは見られると嬉しいです。

最近、このウミウシにもよく出会います。

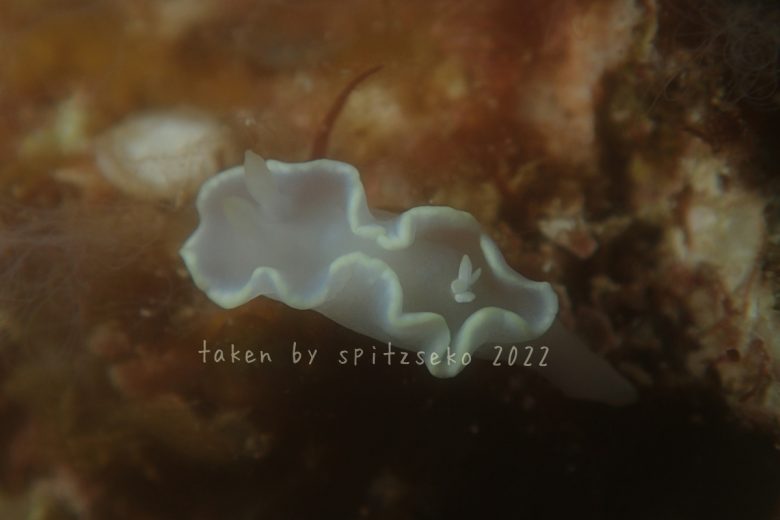

オボロイロウミウシかな? と思ったのですが、

外縁におぼろ模様がないので、きっとシロタエイロウミウシだろうと思いました。

ヘリシロイロウミウシとは触角、二次鰓の色が決定的に違う。アカメイロウミウシとも同様。

やっぱシロタエイロウミウシの背中の模様がないバージョンって感じでしょうか。

フィコカリス・シムランスを撮影している時には、

もうハウジング内の曇りがマックスでした。

それでも撮れるもんだ。

ユリタツノコはこの日も元気でした。

チギレフシエラガイも最近よく会います。

真栄田岬にビーチで潜った時のログは別で書きます。

山田ポイント

次に山田ポイントにも潜ってきました。

山田ポイントは私が沖縄に来て、最初にボートダイブで潜ったポイントです。

最初に潜ったのが、1998年。

今から24年も前だ。

もう沖縄で24年も潜っているのか!!

すげーな、私。

4/10

24年前にメインで潜っていたエリアには最近全然行かなくなってしまった。

時の流れで海の中もいろいろ変わりますね。

本日のファーストヒットはカエルアンコウの仲間。

お客様の発見です。

カエルアンコウに刺さっておられる間にその周囲をウロウロ。

ヨウジウオの仲間や、

ミナミシラヒメウミウシがいました。

お客様が終わってから、証拠写真をパチリ。

カエルアンコウっていたら嬉しいんだけれど、

黒色だとその価値が急降下って感じだよね。

きれいな写真に撮るのって難しすぎるのがその原因だと思います。

白色もいました。

ネタを教えてくれたY君に感謝。

白は黒よりも人気あるんだけれど、これまたかわいく撮るのが難しいです。

そして居場所がサンゴの隙間ってことで、

難易度マックス。

撮れる角度がこんな感じしかありません。

きれいなスズメダイがいたので撮影。

調べたら、これもソラスズメダイなんだね。

ブルーが美しい。

クマノミを撮影するときは、クマノミも大事だけれど、

住んでいるイソギンチャクの色はそれよりも大事ですね。

きれいなイソギンチャクにかわいいクマノミが住んでいたら、

もうそれをちゃんと撮るだけで、きれいでかわいい写真になっちゃう。

モシオエビの仲間までをも撮り始めると、

ポイントの選択なんてどこでも良くなっちゃう。

海に潜って、サンゴがあればどこでも被写体だらけです。

ハダカハオコゼにもたくさん出会えた4月でした。

どのヒレも黒くない状態のカサイダルマハゼがいるって、

種の判別をするのにすごくややこしいよね。

この頃は水温22℃だったんだね、まだ。

4/14

4/14にもまだいました。白色の子。

でも、サンゴの隙間にずっーといるので同じ写真しか撮れない………。

そして黒色もいました。

ほとんど動いていませんでした。

あら、こんなとこにも。

ダブルで………。

ずっーと観察できてるアカシマシラヒゲエビ。

こちらも長い間定位置で見られているベンケイハゼ。

砂地をウロウロ徘徊すれば、どこかで出会える確率高し、のタツノハトコ。

ウミウシカクレエビはアデヤカバイカナマコの上にいました。

このエビを観察、撮影するときも基本はウミシダと同じです。

異論はあるだろうけれど、私はナマコにはなるべく触らないようにして探します。

住処のナマコがおとなしくじぃーっとしていれば、エビだっておとなしくしてくれている確率はかなり高いです。

さて下の写真のどこに生き物がいるでしょうか? ダイバーは答えではありません。

って書くと、いろいろ答えがありそうなので、

魚が隠れていますが、どこでしょう?

という問いに切り替えましょう。

引っ張ってもしょうがないので、答えは、あっさり。

ヒメオニオコゼです。

砂の中に隠れているので、砂を徘徊するダイバーは気を付けましょうね。

強い毒を持ってます。

4/23

クマノミは卵を持っていました。

ハマクマノミはちびがいたし、

白いカエルアンコウはまだ定位置にいました。

今日は横から撮ってみた。

キンセンイシモチは口内抱卵してました。

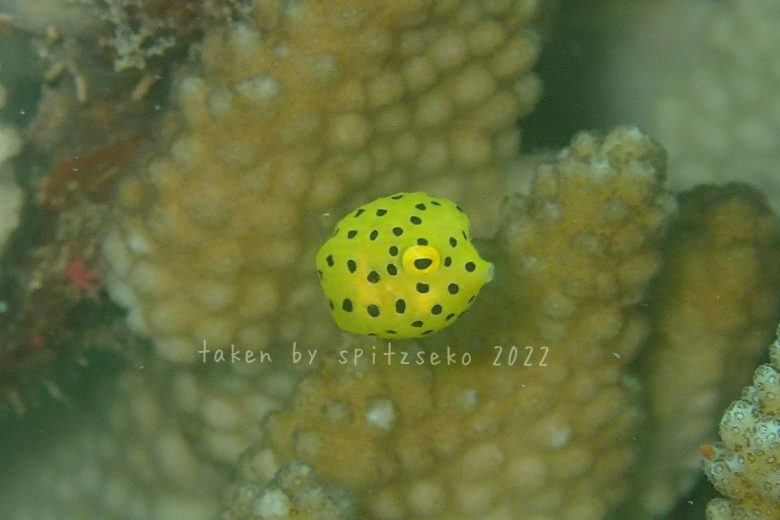

ミナミハコフグ子供はあんまり隠れなくて撮りやすかったです。

カサイダルマハゼはけっこうたくさん見られます。

コバンハゼも増えてきました。

ケラマミノウミウシがきれいな場所を移動していました。

ハダカハオコゼはダブル。

ニライカサゴもダブル。

ダブルが多い日でした。